La maladie de Huntington ou chorée de Huntington (MD) a été décrite pour la première fois en 1872 par George Huntington. qui l'appelait chorée héréditaire. Le terme Corée vient du grec chorée et est utilisé pour indiquer des pathologies qui provoquent des contorsions, des grimaces et des secousses brusques. Parmi les plus fréquentes, on trouve celle communément appelée la danse de San Vito.

Les symptômes de La maladie de Huntington elles vont bien au-delà des simples troubles moteurs et font partie des démences sous-corticales.

Épidémiologie de la maladie de Huntington

La prévalence de cette pathologie est de 5 à 10 sujets pour 100 000 personnes. L'âge d'apparition est assez large entre 10 et 60 ans bien qu'il tende généralement à apparaître entre 35 et 50 ans. Il est possible de distinguer deux formes d’apparition :

Dès l’apparition des premiers symptômes, la détérioration est progressive, réduisant l’espérance de vie du patient de 10 à 20 ans.

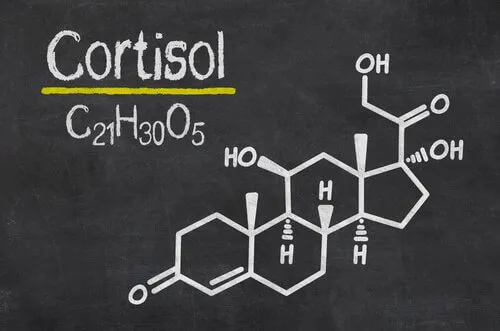

Cause génétique : altération de la structure cognitive

L'altération génétique à l'origine de la maladie de Huntington est localisée sur le bras court du chromosome 4. . Cette mutation provoque une série de changements dans le structure du striatum et du cortex cérébral .

L'évolution de la maladie s'accompagne d'une atrophie marquée des noyaux caudés bilatéraux et du putamen ainsi que d'une atrophie du lobe frontal et temporelle.

Une altération des systèmes de neurotransmission se produit également une densité plus faible de récepteurs dopaminergiques et une perte abondante d'afférents glutamatergiques à partir de néocortex .

Le striatum est situé dans le cerveau antérieur et constitue la principale voie d’accès à l’information des noyaux gris centraux qui participent aux fonctions motrices et non motrices. Les altérations provoquées dans ces structures ou le résultat de leur dégénérescence sont à l'origine de la triade symptomatique caractéristique de la MH.

Maladie de Huntington : la triade symptomatique

Troubles moteurs

Ce sont les symptômes les plus connus de cette pathologie. Au début ils se manifestent par de petits tics et progressivement on constate une augmentation des mouvements choréiques qui s'étendent à la tête, au cou et aux extrémités. au point d’entraîner de sérieuses limitations pour la personne.

La démarche devient de plus en plus instable jusqu'à perdre complètement la mobilité.

La langue est également affectée et, avec le temps, la communication devient difficile ; cela augmente également le risque d'étouffement en avalant. D'autres altérations sont la rigidité, la lenteur et l'incapacité d'effectuer des mouvements volontaires, particulièrement complexes, la dystonie et les troubles du mouvement oculaire.

Troubles cognitifs

Dans les premières années de la maladie les déficits cognitifs les plus caractéristiques concernent la mémoire et l'apprentissage . Les premiers sont liés à des problèmes de recherche d'informations plutôt qu'à des problèmes de consolidation. Cependant, la reconnaissance est préservée.

Les troubles de la mémoire spatiale et à long terme sont assez fréquents bien qu'ils ne montrent pas de détérioration progressive sérieuse.

Une altération de la mémoire procédurale se produit ce qui peut amener les patients à oublier comment adopter des comportements appris et automatisés. L'attention est également altérée, ce qui entraîne des difficultés à diriger et à maintenir la concentration.

D'autres altérations sont : un déficit de fluidité verbale, une diminution de la vitesse de traitement cognitif, des altérations visuospatiales et mineures. fonctions exécutives .

Troubles du comportement

Ils peuvent se manifester des années avant les premiers signes moteurs. Dans les étapes prédiagnostiques, des changements fréquents de personnalité et d'irritabilité sont révélés anxiété et la désinhibition.

Ils se manifestent troubles mentaux pour 35 et 75% des patients . Certains de ces troubles sont : la dépression l'irritabilité l'agitation et l'anxiété l'apathie et le manque d'initiative les changements affectifs l'agressivité les faux souvenirs et les hallucinations l'insomnie et les idées suicidaires.

Maladie de Huntington : traitement et qualité de vie

Il n’existe actuellement aucun traitement permettant d’arrêter ou d’inverser l’évolution de la maladie de Huntington. Les interventions visent principalement le traitement symptomatique et compensatoire des altérations motrices, cognitives, émotionnelles et comportementales. L'objectif est d'augmenter au maximum la capacité fonctionnelle du patient et donc d'améliorer sa qualité de vie.

Les symptômes moteurs sont traités au moyen de thérapies pharmacologiques et de physiothérapie. Altérations comportementales et émotionnelles grâce à la combinaison de traitements pharmacologiques et de rééducation neuropsychologique.

Enfin, le conseil génétique est un excellent outil pour faire face à cette maladie car il offre un diagnostic présymptomatique aux personnes à risque de MH en raison d'antécédents familiaux. De cette manière, il est possible de commencer un traitement précoce et de préparer émotionnellement le sujet à la pathologie.