L'effet Lucifer : devient-on méchant ? est le titre du livre dans lequel Philippe Zimbardo présente son expérience dans la prison de Stanford, l'une des expériences les plus pertinentes de l'histoire de la psychologie. Ses résultats ont changé la vision des êtres humains quant à l'influence du contexte dans lequel nous nous trouvons et au contrôle que nous avons sur nos comportements.

Dans ce livre, Zimbardo nous pose la question suivante : Qu’est-ce qui pousse une bonne personne à agir mal ? Comment persuader une personne ayant de bonnes valeurs d’agir de manière immorale ? Où est la ligne de démarcation qui sépare le bien du mal et qui risque de la franchir ? Avant de tenter de trouver des réponses, découvrons ce qu'est l'expérience de la prison de Stanford.

Expérience dans la prison de Stanford : origines

Philip Zimbardo, professeur à l'Université de Stanford, a voulu enquêter sur l'être humain dans un contexte d'absence de liberté .

Pour atteindre cet objectif, Zimbardo a proposé de simuler une prison dans certaines installations de l'Université. Puis il les remplit de prisonniers et de gardes. Ainsi, pour son expérience, Zimbardo a recruté des étudiants qui, en échange d'une petite somme d'argent, étaient prêts à jouer ces rôles.

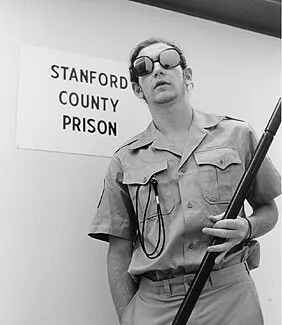

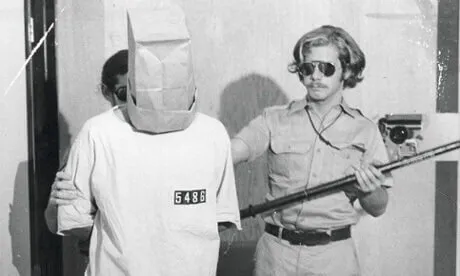

L'expérience de la prison de Stanford a impliqué 24 étudiants répartis au hasard en deux groupes (détenus et gardiens de prison). Pour augmenter le réalisme et parvenir à une plus grande immersion dans ces rôles les prisonniers ont été arrêtés par surprise (avec le soutien de la police), puis dans la prison simulée de l'Université de Stanford, ils étaient habillés en prisonniers et recevaient un numéro d'identification. Les gardes ont reçu un uniforme et une torche pour mieux s'identifier à leur rôle d'autorité.

Expérience dans la prison de Stanford et mal

Durant les premiers instants de l’expérience, la plupart des prisonniers se comportaient comme s’il s’agissait d’un jeu et leur immersion dans le rôle était minime. Au contraire, les gardes réaffirment leur rôle de autorité et pour obliger les prisonniers à se comporter comme tels, ils ont commencé à procéder à des décomptes quotidiens et à des contrôles injustifiés.

Les gardiens ont commencé à obliger les prisonniers à respecter certaines règles pendant le temps des décomptes comment chanter leur numéro d'identification ; en cas d'actes de désobéissance aux ordres, ils devaient effectuer des pompes. Ces jeux ou ordres initialement inoffensifs se sont transformés le deuxième jour en humiliations réelles ou violentes à l'encontre des prisonniers.

Les gardiens punissaient les prisonniers en les laissant sans nourriture ou en les empêchant de dormir, ils les gardaient enfermés pendant des heures dans un placard, les forçaient à se tenir nus jusqu'à ce qu'ils soient forcés de simuler des pratiques sexuelles orales entre eux. Suivant

L'expérience de la prison de Stanford a été suspendue après six jours en raison de la violence qui a été provoquée par l'immersion totale des étudiants dans leur rôle. La question qui vient maintenant à l’esprit est la suivante : pourquoi les gardiens de prison ont-ils atteint un tel niveau de cruauté envers les prisonniers ?

Conclusion : la puissance de la situation

Après avoir observé le comportement des gardes, Zimbardo a tenté d'identifier les variables qui conduisent un groupe de personnes normales - sans symptômes pathologiques - à agir de cette manière. On ne peut pas blâmer la méchanceté des étudiants dans le rôle des gardiens parce que la formation des deux groupes était aléatoire et qu'avant l'expérience chaque étudiant était soumis à un test sur la violence et les résultats étaient clairs : ils la défendaient dans peu ou pas de cas.

Puisque le facteur devait être quelque chose d’intrinsèque à l’expérience Zimbardo a commencé à croire que la situation qui s'était produite dans la prison avait poussé les étudiants pacifiques à se comporter de manière malveillante.

Curieux parce que ce qu’on nous fait croire, c’est que le mal est un facteur intrinsèque à la nature humaine et qu’il existe de bonnes et de mauvaises personnes, quel que soit le rôle ou les circonstances dans lesquelles elles se trouvent.

C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que la force de la nature ou de personnalité vous savez qu'il y a plus fort que la force qui peut être liée aux circonstances ou aux rôles. En ce sens, l'expérience de Zimbardo nous a montré le contraire et de là vient la révolution des résultats et des conclusions qui en découlent.

La situation ainsi que le niveau de conscience de la personne du contexte l'amènent à se comporter d'une manière ou d'une autre. Ainsi, lorsque la situation nous pousse à commettre un acte violent ou maléfique, si nous n'en sommes pas conscients, nous ne pourrons pratiquement rien faire pour l'éviter.

Dans l'expérience de la prison de Stanford Zimbardo a créé un contexte idéal pour que les prisonniers subissent un processus de dépersonnalisation aux yeux des gardiens. Cette dépersonnalisation était provoquée par divers facteurs tels que l'asymétrie de pouvoir entre les gardiens et les détenus, l'homogénéité du groupe de détenus aux yeux des gardiens, le remplacement des noms propres par des numéros d'identification, etc.

Tout cela a amené les gardiens à considérer les prisonniers comme des prisonniers avant de les voir comme des personnes avec qui ils pouvaient manifester. empathie et avec qui - dans un contexte réel et donc en dehors de l'environnement simulé de l'expérimentation - partager un rôle commun : être étudiant.

La banalité du bien et du mal

La dernière conclusion que Zimbardo nous a laissée dans son livre est que il n'y a ni démons ni héros - ou du moins il y en a beaucoup moins qu'on ne le pense - car la bonté et la bonté peuvent être en grande partie le résultat des circonstances plus qu'une caractéristique de personnalité ou un ensemble de valeurs acquises pendant l'enfance. Il s’agit en fin de compte d’un message optimiste : pratiquement n’importe qui peut accomplir un acte mauvais, mais en même temps, n’importe qui peut aussi accomplir un acte héroïque.

La seule chose que nous devons faire pour éviter de commettre des actes pervers est d’identifier les facteurs qui peuvent nous amener à nous comporter de manière cruelle ou perverse. Zimbardo nous laisse dans son livre un décalogue anti-méchanceté pour pouvoir agir contre la pression des situations que vous pouvez consulter sur ce lien.

Une question que nous pouvons nous poser à ce stade est la suivante :