Si l’on analyse le concept de religion dans un contexte purement occidental, il apparaît clairement qu’il est considéré comme un phénomène privé. C’est-à-dire que chacun le professe dans son intimité et l’extériorisation de certains symboles religieux commence peu à peu à perdre son sens. Ce phénomène a été appelé laïcité . Les gens sont religieux mais ne professent pas leur foi depuis les toits.

Mais cela n’arrive qu’en théorie puisque si la pratique des religions minoritaires est interdite sous prétexte de sécularisation, les religions majoritaires continuent d’avoir une résonance en termes d’actes collectifs, sans parler des relations encore en vigueur entre les représentants des cultes religieux majoritaires et les États.

Indépendamment des normes sociales ou juridiques qui empêchent ou non certaines pratiques religieuses chaque personne vit la religion différemment. En particulier, quelle que soit leur foi, les gens peuvent expérimenter la religion de trois manières différentes.

Religion contre religiosité

Avant de parler d’orientation religieuse, il est bon de faire une distinction entre religion et religiosité. Les religions par définition sont intemporelles et universelles (elles ne changent ni avec le temps ni avec l’espace) ; au contraire, la religiosité est la manière dont les croyants font l’expérience de la religion. La religiosité est une expérience subjective qui dépend de chaque religion et dans de nombreux cas de la personne : sa manière de la vivre et de la représenter.

En ce sens, nous comprenons que la manière dont les gens vivent la religion (leur religiosité ou leur orientation religieuse) ne doit pas nécessairement coïncider avec les préceptes propres de la religion. Parmi tous les types de religiosité identifiés dans différents domaines le psychologie sociale met en évidence quatre types d’orientations religieuses. Ce sont les suivantes : orientation intrinsèque, orientation extrinsèque, orientation recherche et fondamentalisme religieux.

Motivation religieuse extrinsèque et intrinsèque

Initialement, deux catégories ont été identifiées : l’orientation intrinsèque et l’orientation extrinsèque. Ils ont servi à différencier les personnes qui considèrent les pratiques religieuses de manière instrumentale - c'est-à-dire dans le but d'obtenir des avantages personnels ou sociaux (par exemple l'acceptation de groupe) - et celles qui considèrent la religion comme une fin en soi (par exemple prier en privé). Autrement dit les personnes ayant une orientation extrinsèque utilisent la religion, celles ayant une orientation intrinsèque trouvent la religion comme une raison de la vie.

En ce sens, les gens présenteraient une orientation intrinsèque lorsqu’ils considéreraient la foi comme un phénomène comme une fin en soi, un motif fondamental dans la vie, un axe et un critère absolu dans leurs décisions. Au contraire, ceux qui professent une orientation extrinsèque considèrent la religion de manière utilitaire et instrumentale comme un moyen simple d'atteindre leurs propres intérêts et objectifs (sécurité, statut social, divertissement, autojustification, soutien à un style de vie personnel...). Comme cela arrive souvent, chez de nombreuses personnes, les deux types de motivations coexistent.

Orientation de la recherche

Suivant les orientations intrinsèques et extrinsèques, une nouvelle manière d'interpréter la religion s'est ajoutée : celle orientée vers recherche qui repose sur des questions fondamentales relatives à l’existence dans son ensemble. Les personnes qui professent cette orientation perçoivent et vivent les doutes religieux de manière positive et sont ouverts à d’éventuels changements liés aux questions religieuses.

L'orientation vers la recherche sur la religion stimule et favorise un dialogue ouvert et dynamique sur les grandes questions existentielles qui se posent face aux contradictions et aux tragédies de la vie. L'orientation vers la recherche est professée par des personnes cognitivement ouvertes, critiques et flexibles. On peut peut-être la définir comme une expression d’attitude caractérisée par le doute et la recherche d’une identité personnelle.

Fondamentalisme religieux

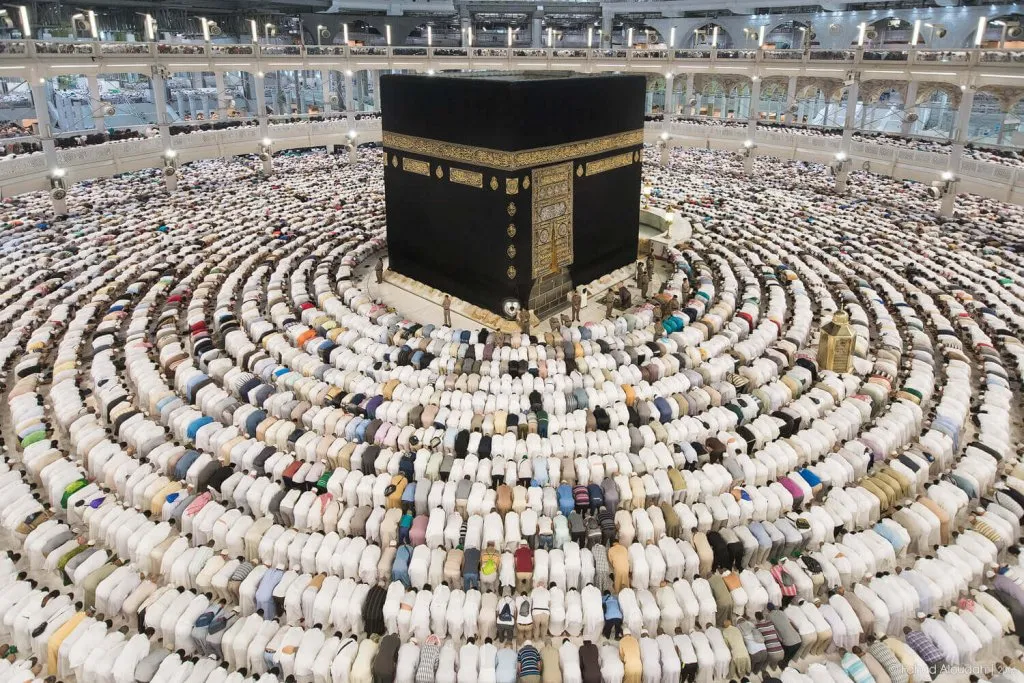

Le fondamentalisme religieux est défini comme la croyance en l’existence d’un ensemble d’enseignements religieux qui façonnent la vérité fondamentale sur l’humanité et l’essence divine. Cette vérité essentielle s’oppose aux forces du mal qu’il faut combattre. Cette vérité doit encore être suivie aujourd’hui selon les pratiques fondamentales et immuables du passé.

Les personnes qui professent une vision fondamentaliste prétendent entretenir une relation privilégiée avec la force divine. Ils croient fermement que leur groupe est le seul porteur de la vérité sur laquelle tout le monde se trompe. Cela les amène à cultiver et à entretenir des préjugés (ils s'éloignent des différentes idéologies et sont incapables de les comprendre en profondeur, par conséquent ils ne font que confirmer leur propre stéréotype). LE fondamentalistes ils ont également tendance à avoir une orientation extrinsèque alors que l’idéologie intrinsèque ou orientée vers la recherche leur est inconnue.

Au sein du fondamentalisme, on peut identifier une autre orientation religieuse radicale : le fondamentalisme intertextuel. Les personnes ayant cette idéologie croient avant tout à la véracité des textes sacrés. Plus que toute autre personne, ils suivent les sacrements de leur religion et les interprètent littéralement.

Religiosité

Les manières de vivre la religion sont multiples, caractéristiques de chaque groupe et tour à tour de chaque personne. Bien que le religion elle-même et le contexte dans lequel on vit peuvent influencer la manière dont chacun vit la foi, chaque personne s'adapte différemment. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de meilleure ou de pire manière de vivre sa religiosité. Même l’orientation religieuse fondamentaliste en elle-même ne devrait pas être considérée comme négative ou pire que les autres.

Le problème se pose lorsque vous essayez d’imposer votre modèle religieux aux autres. S'adapter à une nouvelle forme de religiosité est compliqué et prend du temps, mais tant qu'il y a du respect pour les autres, la coexistence peut et doit être pacifique. Dans le même temps, les États ne devraient pas imposer une manière de vivre la religion ou la stimuler sans réfléchir aux conséquences.