Nous nous sommes tous demandé pourquoi les déceptions faisaient mal. Cela ne devrait pas trop nous surprendre de savoir que ces expériences modifient de manière significative l’équilibre de l’univers neuronal contenu dans notre cerveau.

D’un point de vue neurochimique, la déception est presque synonyme de frustration. Nous savons bien que ce sont probablement les réalités émotionnelles les plus vécues au quotidien. Nous les essayons lorsque notre ordinateur tombe en panne soudainement, surtout lorsque nous en avons le plus besoin. Nous sommes déçus lorsque quelqu’un que nous voulons voir nous pose un lapin.

Nous nous sentons frustrés lorsque notre voiture ne veut pas démarrer mais aussi lorsque nous ne recevons aucune réponse à l'offre d'emploi pour laquelle nous avons postulé. Notre quotidien est rempli de moments frustrants et de déceptions plus ou moins fortes de ceux qui nous marquent comme ceux causés par des personnes importantes qui nous ont blessé à un moment donné.

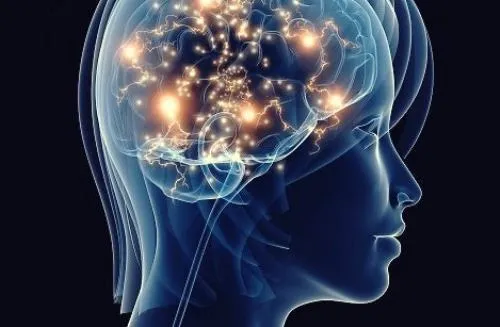

Toutes ces situations partagent un fait clair que les neuroscientifiques ont récemment découvert. Face à toute déception, une décharge neuronale se produit dans laquelle elle est soudainement générée une baisse de sérotonine dopamine et endorphines. Toutes ces molécules responsables de notre bien-être disparaissent un instant de notre cerveau. Voyons plus d'informations ci-dessous.

L'attente est la racine de l'angoisse.

-William Shakespeare-

Pourquoi les déceptions font-elles mal ? Les neurosciences nous le disent

Jean Paul-Sartre disait que tout rêveur est condamné à connaître un grand nombre de déceptions. Parfois nous construisons des attentes trop élevées nous savons que la plupart d'entre nous confient aux autres des désirs idéaux et des vertus illimitées . Il est vrai que les gens nous déçoivent, mais il est également vrai que nous aussi pouvons échouer, décevoir et rester déçus.

Cette réalité psychologique fait partie de la vie et pourtant notre cerveau continue sans bien la digérer. Elle repose avant tout sur des principes sociaux et émotionnels et recherche toujours la sécurité de se sentir partie intégrante de quelque chose ou de quelqu'un de manière stable et prévisible. Par exemple, si nous avons un bon ami, nous attendons de lui qu’il soit toujours bon. Si nous avons un partenaire, nous attendons de lui qu’il soit honnête avec nous et il n’y a pas de place pour les mensonges et les trahisons.

Cependant à un moment donné, cet idéal de sécurité que nous avions pourrait disparaître. La raison pour laquelle les déceptions font mal est due à ce que nous allons vous expliquer.

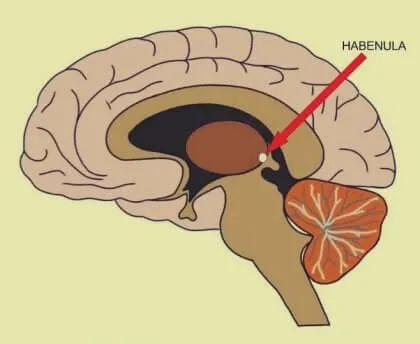

L'habenula cérébrale est au centre de la déception

Roberto Malinow, professeur de neurobiologie à la faculté de médecine de l'Université de Californie à San Diego et son équipe ont mené une étude ce qui nous a permis de découvrir le mécanisme complexe de la déception. Ils ont pu démontrer l'implication de l'habenula cérébrale dans des processus tels que la déception et la dépression.

Lorsqu'une personne se sent déçue, elle est immédiatement libérée. glutamate et GABA dans l'habenula. Si le cerveau envoie de grandes quantités de ces neurotransmetteurs, le sentiment de déception sera plus grand. Cela signifie que c'est notre cerveau qui interprète l'impact de l'expérience et module l'intensité de notre douleur émotionnelle.

Parallèlement, le sentiment de frustration ou d'agacement de ne pas avoir réussi quelque chose ou d'avoir commis une erreur est traité par cette toute petite (et ancestrale) zone du cerveau qu'est le noyau hypothalamique.

Pourquoi les déceptions font-elles mal ? Les endorphines sont à blâmer

La plupart d’entre nous ont connu au moins une fois le goût de la déception. Au-delà de la cause sous-jacente, il y a un fait dont nous avons tous entendu parler : les déceptions font mal physiquement. Nous notons également une certaine fatigue la lourdeur physique, l'engourdissement et le sentiment que le monde va trop vite alors que nous essayons encore de gérer la déception que nous avons vécue.

Pourquoi cela arrive-t-il ? Ces données sont très intéressantes. Lorsque nous recevons un coup violent lorsque nous nous coupons ou nous brûlons, on sait que notre corps libère des endorphines pour atténuer au maximum cette souffrance. Le cerveau réagit immédiatement à ce message envoyé par nos récepteurs suite à une blessure physique.

Cependant, il n’en va pas de même pour les blessures psychologiques. Bien que le cerveau interprète notre déception comme un coup porté à notre équilibre émotionnel, il ne réagit pas avec des endorphines. Au contraire, on finit très souvent par somatiser la souffrance sous forme de douleurs physiques avec migraines et contractures musculaires.

Comment gérer les déceptions ?

Les neurologues disent que la raison de la forte douleur causée par les déceptions c'est que ces derniers viennent traité par le système limbique . Cette structure de notre cerveau est la plus primitive et celle associée à nos émotions. La plupart du temps, lorsque nous subissons un bouleversement dans lequel quelqu'un nous déçoit ou - ce qui est pire - dans lequel nous échouons et nous sentons déçus par cet échec, nous filtrons ces expériences de manière purement émotionnelle.

Une façon de réduire l'impact des expériences susmentionnées est de les diriger vers notre cortex cérébral, c'est-à-dire de les traiter de manière rationnelle et de les analyser d'un point de vue plus objectif. Il est clair qu’une telle chose n’est pas facile à réaliser. Pas quand ce que nous ressentons est le poids de la trahison et de la destruction de ce que nous valorisons le plus : la confiance.

Pourtant, nous devons le faire. Et nous pouvons y travailler en contrôlant les pensées négatives et en arrêtant de chercher à blâmer. Mais aussi en redressant les attentes en étant plus réaliste et en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Finalement Nous savons que les déceptions ne peuvent être oubliées, mais elles ne peuvent pas être surmontées.

Nous pouvons vivre avec eux en acceptant ce qui s’est passé, mais en étant clairs sur le fait que le plus important est d’aller de l’avant. Nous avons encore de belles histoires à écrire, celles dans lesquelles la souffrance n’est pas envisagée.